|

| 2022・・・行事報告 | |||||||||||

|

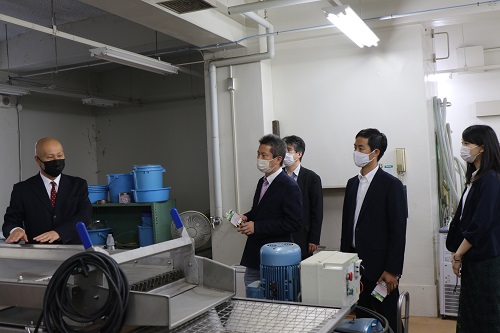

6月9日、ワイン科学研究センターの新棟お披露目式 晴天のなか、山梨県ワイン酒造組合会長や山梨県産業技術センター所長、本学客員教授などの来賓を迎え、ワイン科学研究センターの新棟のお披露目式を行いました。 令和2年10月より令和3年12月の工期で行われましたが、途中、地盤の調査等が入り、やっと完成しました。 式典の後は、新棟を見学していただきました。関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。

| |||||||||||

|

6月7日、学長招待講演に来学した菊間千乃氏(元フジテレビアナウンサー)がセンターを訪問しました。 日本ソムリエ協会ワインエキスパートやWSET Level3 Advanced Certificateの資格を持ち、ワインスクールの講師でもある菊間氏に官能評価をしていただきました。

| |||||||||||

|

6月1日 Oenoviti internationalのワークグループに参加 Oenoviti internationalでは,ワインに関する世界的課題を,世界中が共働して解決するための話し合い(ワークグループ)を行っています。10のワークグループがあり多くの議論がありました。今回は2つしか参加できませんでしたが,ちょっと内容を紹介します。 ■ブドウ栽培関係 ・ヨーロッパでは,耐病性品種など多くの新しい品種開発が行われており,これらの品種リストへの登録が可能になっている。 ・新しい品種に対する考え方は,消費者の受け入れ体制が重要になる。若い年代の消費者は考え方が柔軟であり,先を見通すのが難しい。 ・耐病性品種などの開発は行われているが,温暖化耐性(どの程度の気温で栽培できるか?乾燥に耐えうるか?)についても調べることが急務である。 ・温暖化が深刻化し,乾燥の問題が顕著になってきている。潅水のための水の使用制限がある場所もあるので,簡単ではない。 ・土壌の重要性と持続的利用のための研究が必要である。 ■温暖化対策 ・ロボット化,デジタル化なども重要な視点である。 ・ブドウ栽培ばかりに目が行きがちだが,ワインの品質,マーケット,ツーリズムまで含めて幅広い議論が必要である。 ・糖度を下げる技術が重要である。 ・同じ品種の環境による影響を世界的に調べることが重要ではないか? 日本とはかなり視点が異なる部分もありますが,日本ワインが有利な部分もありますので,今後の議論に注目しましょう。 | |||||||||||

|

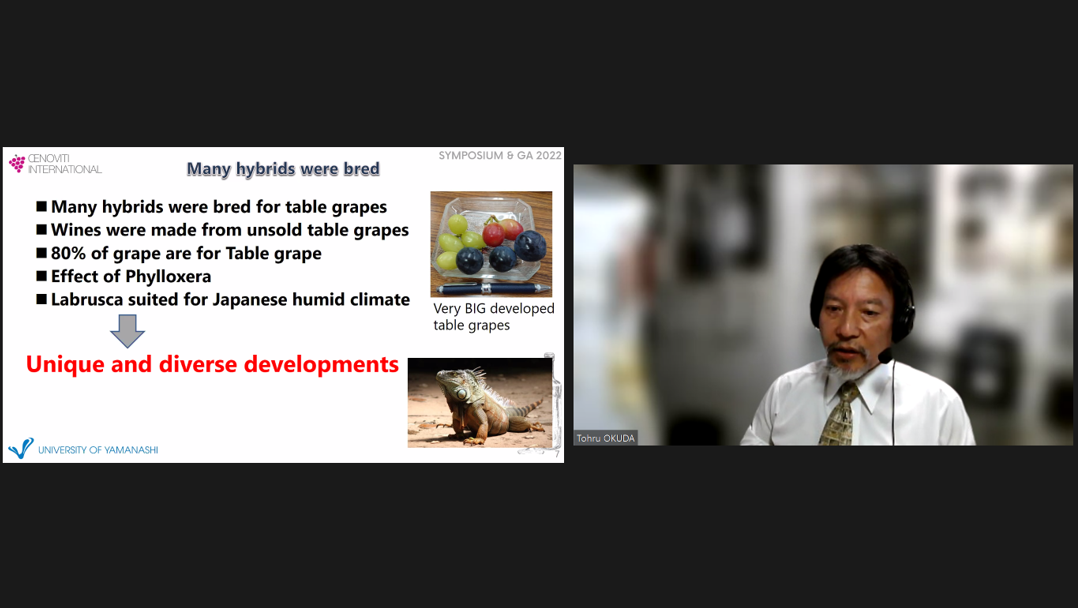

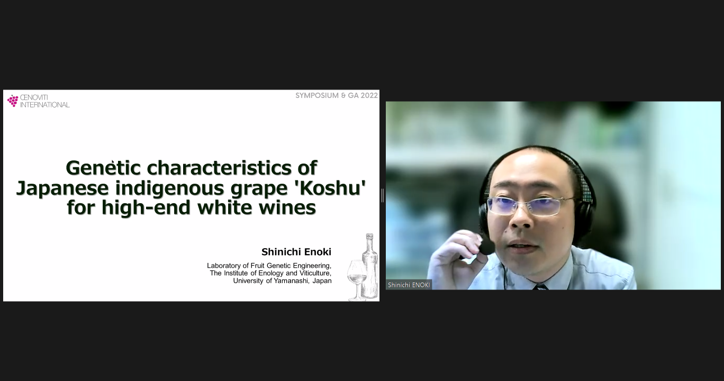

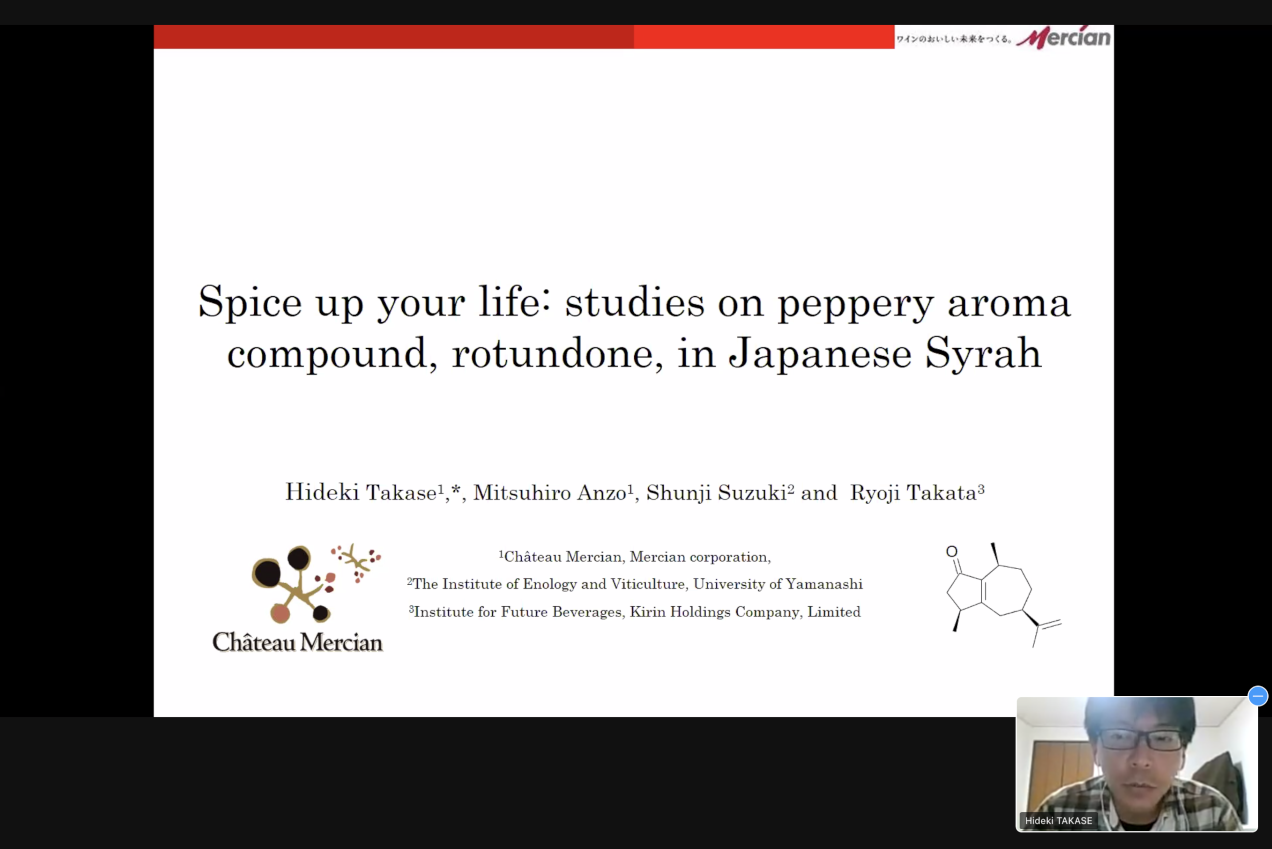

5月30日 Oenoviti international 2022大会が開催されています 日本開催を予定していた2022年の大会ですが,コロナの影響でオンライン開催となりました。4つのセッションに分かれてセミナーを開催後,ワークグループに分かれて,課題の解決のために世界中の研究者が議論することになっています。 セッション1では,日本ワインへの取組みについて,山梨大学から奥田教授(ワイン研),榎助教(ワイン研),石平教授(環境科学科)が発表を行いました。 セッション2では,ブドウ栽培に関する取り組みについて,高瀬博士(メルシャン)が日本のシラーワインの香りについて発表を行いました。 国際的なワインの学会で,日本が取り上げられるのは初めてだと思います。少しずつですが,前に進んでいると感じます。

| |||||||||||

|

5月25日 文部科学省大臣官房会計課長がセンターを視察されました 浅野敦行文部科学省大臣官房会計課長が国立大学法人の現状や課題について、現場との意見交換を行うため来学し、センターの視察に訪れました。

| |||||||||||

|

4月21日 在スロベニア日本国大使 松島 浩道氏による視察 在スロベニア日本国大使 松島 浩道氏が当センターの視察に訪れました。スロベニアでは古くからワイン醸造が盛んに行われており、スロベニアと日本それぞれのワインについて語り、交流を深めました。に訪れました。スロベニアでは古くからワイン醸造が盛んに行われており、スロベニアと日本それぞれのワインについて語り、交流を深めました。

| |||||||||||

|

4月17日 第2回OIV登録品種に関するサミット 現在,国際ブドウ・ワイン機構(OIV)には,日本固有の3つの品種(甲州,マスカット・ベーリーA,山幸)が登録されています。これらについて紹介するセミナーが岩の原葡萄園であったので,行ってきました。今回が2回目で,Muscat Bailey Aが中心でした。 詳細はYouTubeをご覧ください。

| |||||||||||

|

4月 ワイン科学研究センターの増築棟が完成し、引越しもおおむね終了しました。新たな気持ちで新年度を迎えられます。

| |||||||||||